光り輝く玉、鮮やかな彫刻

荒町の初代屋台は江戸時代後期の作で、製作年代は不明です。

黒漆塗りの柱や金箔の金具の中に、色鮮やかに染め抜かれた十二支の彫刻が取り付けられ、威光を放ちます。屋根の中央に立つ龍と玉、4枚の緞子には、那須与一と扇の的の刺繍が施されています。

お囃子は神田五段囃子荒和志流・荒和志会が奏でます。

荒町の初代屋台は江戸時代後期の作で、製作年代は不明です。

黒漆塗りの柱や金箔の金具の中に、色鮮やかに染め抜かれた十二支の彫刻が取り付けられ、威光を放ちます。屋根の中央に立つ龍と玉、4枚の緞子には、那須与一と扇の的の刺繍が施されています。

お囃子は神田五段囃子荒和志流・荒和志会が奏でます。

大久保町の初代の屋台は、1860(万延元)年に建造されました。 屋根の上には、150年以上の歴史を持つ、軍配をかざした仙人の彫刻があります。 「桐に鳳凰」という栃木県内でも貴重な構図の彫り物の上に座すこの仙人は梅福仙人と呼ばれる仙人で、とても格の高い仙人です。 お囃子は、城山鳴物会を中心に小滝若連、第四区囃子保存会が加わり、神田五段囃子城山流を演奏します。

江戸時代当時、武士の住む町であり、町人の祭りには参加していなかった大手が、現在の屋台を完成させたのは2007(平成19)年のことになります。 中央でにらみを利かせる人物は、中国の小説『水滸伝』に登場する道士・公孫勝です。 彼は別名・入雲竜とも呼ばれ、下に龍を従えます。 お囃子は、旧黒羽町中野内若連囃子方松葉流五段囃子を師とする、龍西松葉流大手囃子保存會「囃龍會」が担います。

上町の屋台の歴史は古く、1849(嘉永2)年の作です。 屋台の特徴ともいえる前鬼板に彫られた龍は頭部の取り外しが可能で、鹿沼にも同じ造りのものが2台あります。 この龍と、高欄(屋台の左右の手すりのような部分)の下に彫られた獅子をよく見ると、口などの一部だけ赤く塗られ、ガラスでできた瞳がはめ込まれています。 上町の屋台はお囃子を松葉流上町お囃子保存会が担い、毎年国際医療福祉大学からも多くの学生を招いています。

寺町の初代屋台の製作年代は不詳ですが、茨城県常陸大宮市鷲子地区に保存される屋台が初代屋台といわれます。 色鮮やかな朱塗りが施された屋台は、県内でこの屋台が唯一。現在の屋台彫刻には、1958(昭和33)年の台風で倒伏した光真寺門前の大銀杏が使用されています。 また、寺町の屋台の方向転換は手回し式キリンを用います。 お囃子は100年以上続く平林お囃子連保存会です。

志も町の初代屋台は、記録によると1818(文政元)年に建造されたと言われます。 前鬼板には一本作りの見事な龍が据えられ、その下の前懸魚には亀の木彫りを配し、波模様の中を進む姿が描かれています。花鳥と牡丹があしらわれた飾り戸を広げて進む様は圧巻です。(下町屋台では昔ながらの「志も町」という名前が使われます。) お囃子は、江戸神田囃子の流れをくむ神田五段囃子松葉流堀之内囃子会です。

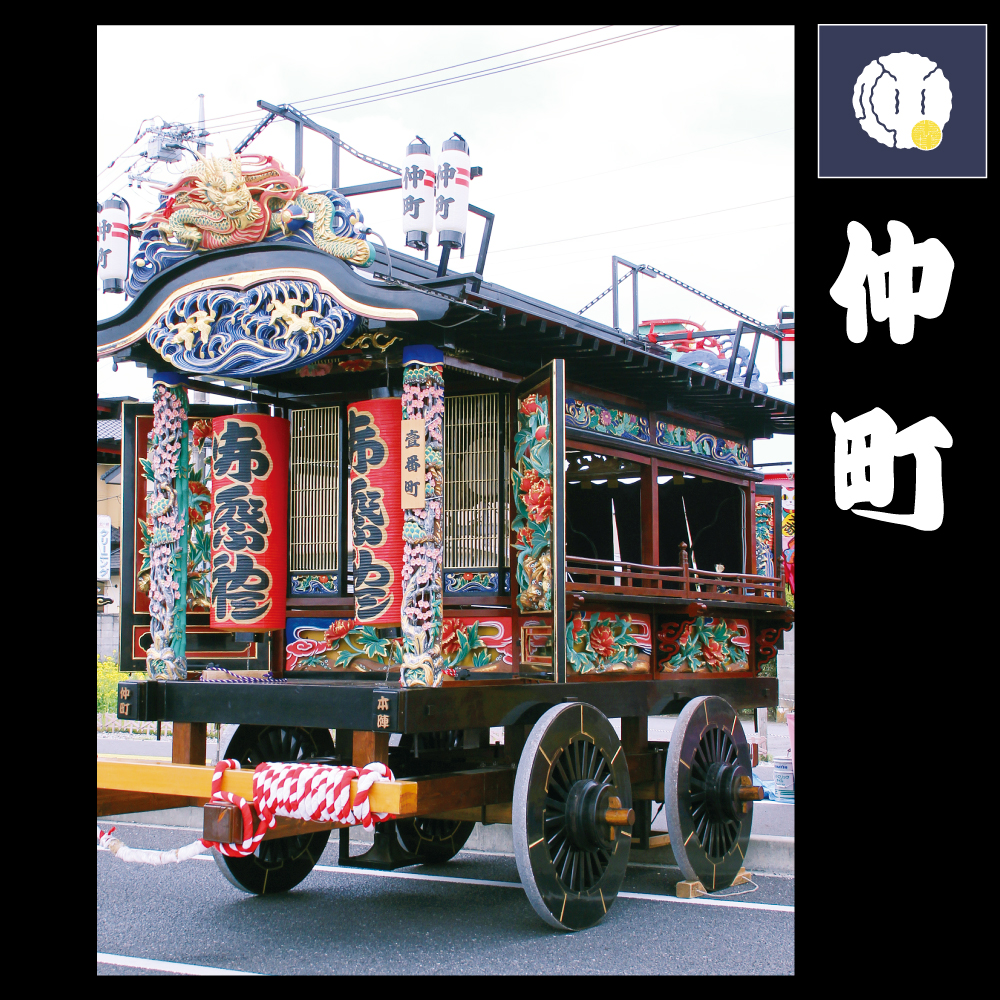

江戸時代末期に製作された仲町の初代屋台は戊辰戦争の際に焼失し、1919(大正8)年、現在の屋台が製作されました。 前鬼板に玉取龍、前懸魚には波千鳥の彫刻が施されています。ほかにも、牡丹・菊水の彫刻、他の町内よりも大きく造られた脇障子(屋台後方の扉)に彫られた鯉の滝登りなどが特徴です。 お囃子は、1968(昭和43)年に仲町独自に発足した廓内南流仲町粋鼓会が奏でます。

榮町の初代屋台は、1947年(昭和22年)に町内有志と大工さん達によって造り上げられました。 現在の屋台は2011年(平成23年)に建造され、本体・彫刻は青森県むつ市、御所車は鹿沼市で建造された合作です。正面の飾り戸には風神・雷神が彫られています。ほかにも、飛龍、鶴、亀、獅子などの彫刻が施されています。 お囃子は榮町お囃子連による神田五段囃子郭内水神流が奏でます。